Melancholischer Optimismus:

Antony Valerians unendliche Endzeit-Malerei

Jeder kennt diese naturwissenschaftlichen, meistens von der BBC übernommenen Miniserien im Netz, in denen die Geschichte der Dinosaurier erzählt wird. Mühsam entwickeln sie sich aus vorzeitlichen Knochenfischarten, die sich in weiteren Jahrmillionen zu Meeressauriern, Flugsauriern, den nicht mit ihnen verwandten Amphibien und zu verschiedenen pflanzen- und fleischfressenden Dinosauriern an Land entwickeln. Die grasen und fressen weitere, endlose Jahrmillionen. Sie werden aber immer wieder von Klimakatastrophen, Erdbeben und Gaswolken ausgerottet – nur um noch größer und mächtiger aufzuerstehen und dann, vor 65 Millionen Jahren endgültig von einem Meteoriten, so groß wie der Mount Everest ausgerottet zu werden.

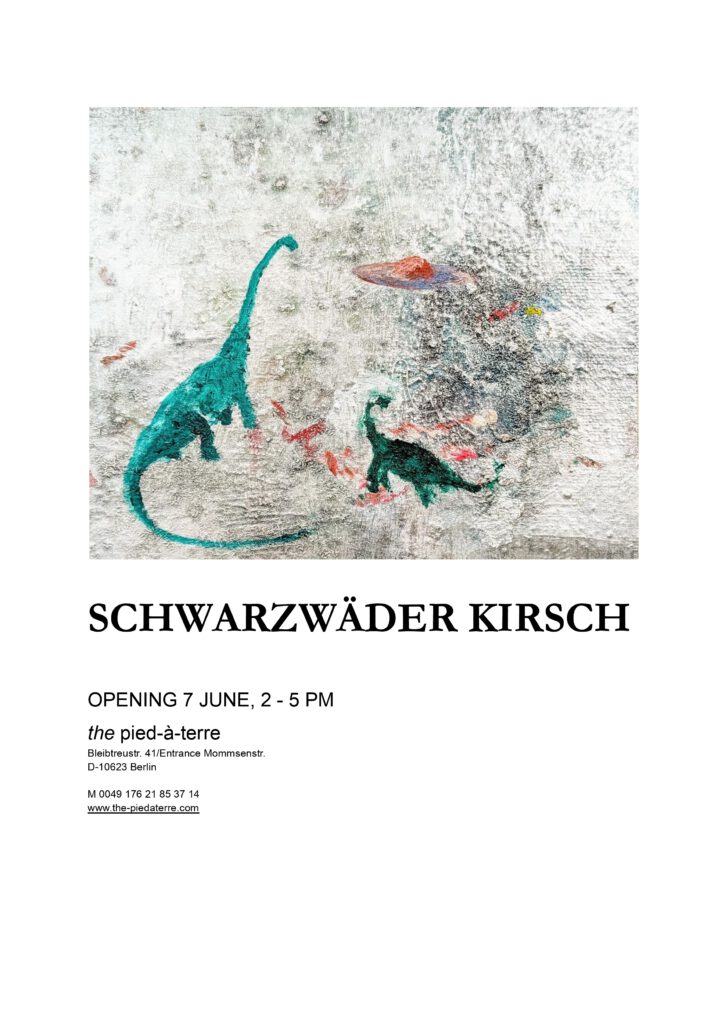

Auf Antony Valerians Serie kleinformatiger Gemälde „With every single line moving further out in time” (2025) sind Szenen zu sehen, die an diese monumentalen Auslöschungen erinnern könnten. In unbestimmten, silbrigen oder in Brauntönen schimmernden William- Turner-artigen Farbräumen tummeln sich Dinosaurier – wie aus einem Lehrbuch oder einem Set von Spielzeugen. Da sind der Brontosaurus, der Stegosaurus, der Archäopteryx, der T-Rex, oft nur in Umrissen oder Pinselstrichen angedeutet. Und auch die abstrakten Landschaften, dunstig, wolkenverhangen, rauchig, wie nach Bränden oder Vulkanausbrüchen, sind gar nicht so ätherisch wie gedacht, sondern bestehen aus Schichten von Farbe, die herumgeschoben wird, die lasierende Schlieren, pastöse Formationen, Blasen bildet. Sie verhält sich dabei, als sei sie selbst ein geologisches Phänomen, als wäre sie flüssig und heiß, als würde sie abkühlen und erstarren, als würde sie Zeit einschließen, wie eine Erdschicht.

Mit seinen Dinosaurier-Gemälden widmet sich Antony Valerian einem in der bildenden Kunst absolut verpönten Sujet. Während Saurier-Darstellungen die Naturwissenschaften des 19.Jahrhunderts beflügeln und auf Weltausstellungen ein Massenpublikum anziehen, in der Filmgeschichte von „King Kong und die weiße Frau“ (1932) bis zu den „Jurassic Park“ und „Jurassic-World“- Serien die Fantasien von Generationen archetypisch bevölkern, spielen sie in der Malereigeschichte so gut wie keine Rolle. Dinosaurier-Darstellungen wird der Rang von ernsten Kunstwerken abgesprochen – gerade, weil sie bei Kindern und in der Massenkultur so populär sind.

Doch die harte Lektion, die wir bereits als Kinder lernen, wenn wir uns für ausgestorbene Dinosaurier, Mumien und ausgestorbene Kulturen interessieren, ist, dass wir selbst vergänglich sind und vielleicht eines Tages von anderen ausgegraben werden, die rätseln, wie wir gelebt haben. Wenn sich Kinder mit Dinosauriern identifizieren, mit dem Monströsen, Grausamen, Wilden, dann spielt dabei immer auch die Faszination für den eigenen Tod, die Möglichkeit der Bändigung durch eine größere, vielleicht höhere Macht eine Rolle. Und diese Gedanken sind nicht nur kindlich. In einer Ära, in der Kriege und KI drohen, die Menschheit auszulöschen, mag auch manchem Erwachsenen in den Sinn kommen, dass das Anthropozän im Verhältnis zum Zeitalter der Saurier bislang nur einen Wimpernschlag dauerte.

In dieser Malerei ist das eigentliche Ereignis jedoch, wie melancholisch-heiter, wie sanft und furchtlos sie sich der Möglichkeit der Auslöschung, dem unbarmherzigen Voranschreiten der Zeit und der Vergeblichkeit der menschlichen Existenz mitsamt der Malerei annähert. Der Ausstellungstitel „Schwarzwälder Kirsch“ mag ironisch auf die Schichtung von Farbe oder das Verführerische von Valerians Bildern anspielen. Aber er impliziert auch etwas Festliches, Kindliches, Alltägliches. Unter den Braun- und Silbertönen schimmern unendlich viele Farbe hervor, Vulkan- und Weltraumgeröll prasselt wie Konfetti auf die aussterbenden Saurier herunter: Herzlichen Glückwunsch, geschafft! Etwas Neues, völlig Unerwartetes beginnt. Ufos landen, neue Bilder werden gemalt. In Valerians Bildern einer aussterbenden Gattung herrscht Leichtigkeit, Akzeptanz, eine regelrechte Vorfreude auf eine noch unbekannte, erstaunliche Zukunft.

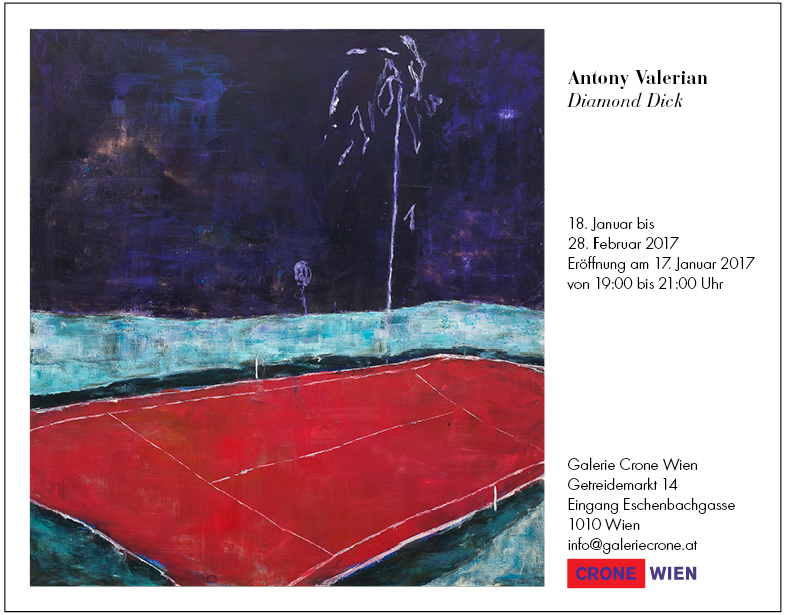

Auf einem großformatigen, dunkelbraun- orangeleuchtendem Gemälde von Valerian sieht man einen gigantischen Baum, in dessen Tiefe Eulen sitzen – Hybride aus dem mythologischen Tier, das Weisheit und nächtliche Dunkelheit symbolisiert und einem Furby, einem elektronischen Comic-Spielzeug, das Ende der 1990er-Jahre weltweit populär war. Im Vordergrund schweben drei mexikanische Piñatas, ein T-Rex, ein Pferd und die klassische Kugelform mit sieben kegelförmigen Spitzen. Diese bunten, mit Krepppapier dekorierten, mit Süßigkeiten gefüllten Pappmacherfiguren werden bei Kindergeburtstagsfeiern an die Decke gehängt, während die Kinder abwechselnd mit verbundenen Augen versuchen, sie in einem begrenzten Zeitraum mit einem Stock zu zerschlagen. Ist die Zeit abgelaufen, kommt das nächste Kind an die Reihe. Es gibt allerdings immer nur eine Piñata pro Fest. Bei Valerian deuten die drei Piñatas im Gegensatz dazu unterschiedliche, Zeitschichten oder Möglichkeiten an, die in der Malerei gleichzeitig existieren können.

In den Schichten von Valerians Gemälden verbergen sich unterschiedliche Fragmente, Zitate und Gesten aus der gesamten Malereigeschichte, vom Manierismus bis in die Gegenwart, besonders aber aus der neuen Figuration der 1980er- und 1990er Jahre, seien dies etwa Einflüsse des deutschen Neo-Expressionismus, von Positionen wie Marlene Dumas oder Norbert Schwontkowski. Zugleich vermitteln manche der mit Firnis überzogenen Passagen der Dinosaurierbilder das Gefühl von Malerei aus dem 19. Jahrhundert, den idealisierten Bildern der Maler der Düsseldorfer Akademie, die wie Albert Bierstadt die grandiosen Panoramen des damals noch fast unbekannten amerikanischen Westens malten. Valerians Malerei erscheint auf absurde Weise zeitlos. Sie hat dabei eine outsiderische, fast spirituelle Einfachheit, die, selbst wenn er barocke Himmel oder Putten der Auflösung überlässt, vermeintlich „kitschige“, „volkstümliche“ Motive aufgreift, nie ironisch oder zynisch, nie „Malerei über Malerei“ ist, die mehr weiß als du.

Ständiger Untergang und ständiger Neuanfang – das bezieht sich bei Valerian auch auf den Prozess seiner Malerei, die in erster Linie nicht narrativ sein will, sondern alles (der häufig semi-abstrakten) Komposition unterordnet. Wenn Valerian Kanarienvögel, Stiefmütterchen, Piñatas oder Konfetti in seine unbestimmten, gestischen Farbräume wirft, dann ist das vor allem eine malerische Entscheidung. Dabei erinnern seine kindlich-mythologischen Figuren, an die Gemälde der kalifornischen Malerin Laura Owens aus den späten 1990er und frühen 2000er-Jahren, die Tiere und Fabelwesen quasi als Platzhalter oder „Begleiter“ einsetzte, um die Betrachter in die formale Komposition ziehen. Bei Valerian ist das eine ambivalente, abenteuerliche Erfahrung, die Vorurteile oder Erwartungen ad absurdum führt und radikale, existenzielle Offenheit einfordert – auch wenn der Prozess, ebenso absehbar wie ungewiss wie das Leben ist.

Seeing Past Future

Pollock-Krasner Foundation New York

https://www.artland.com/exhibitions/seeing-past-the-future

Erste Reihe Hunderennen Grisebach Berlin

Antony Valerian dreht durch.

Der junge Malerfürst hat sich eine neue Serie ausgedacht. Manchmal sitzt er tagelang herum und brütet vor sich hin. Dann isst er die Eier selber- pervers? Das junge Kunstgenie ist verwirrt. Er hat sich eingeschmiert mit Farbe. Wenn er besonders erregt ist läuft er nackt auf die Straße und schreit „Why?“. Oder „Hallo!“. Die Öffentlichkeit ist fasziniert von ihm, weil er ist ein bunter Vogel. Manchmal trinkt er bei Starbucks- wo all die Maler sitzen- mehrere Cappuccino ohne Koffein hintereinander. Dann wieder läuft er affig im Kreis herum, oder pisst auf seine Bilder. Den Impuls nimmt er von sich selber auf und malt aus seiner Pisse eine wunderschöne Sonnenblume- schon wieder genial! Vor kurzem war der junge Malerfürst bis zwei Uhr morgens wach. Dadurch wurde er fast wahnsinnig. Er hat versucht sich mit einem Küchenmesser ein Ohr abzuschneiden, aber es ging nicht ab. Irre vor Hass hat er das Messer mit einem Hammer kaputt gehauen, typisch Genie eben. Manchmal sitzt der junge Malerfürst bei Vapiano und trinkt einen Wein- einfach crazy! Das ist er einfach:

Antony Valerian.

Jetzt geh ich wieder ins Bett, servus- Rocko Schamoni

Der Fehler in der Ahnengalerie

Antony Valerians Frauen des 21. Jahrhunderts

Natürlich wissen wir nichts über diese Frau in Gelb. Aber wir sehen, dass ihr Gewand herrschaftlich wirkt, ihre Haltung eine selbstbewusste Ruhe ausstrahlt, ihr Gesicht Erfahrung widerspiegelt. Die Zigarette in ihrer Hand, von der weißer Rauch aufsteigt wie ein Signal, hat etwas Selbstbestimmtes, über die Konventionen Erhabenes.

Was immer die Frau mit der schwarzen Haube da auf der runden Tischplatte mit ihren Händen tut, kann sie sehr gut. Wahrscheinlich ist es ihre Spezialität. Sie muss nicht einmal hinschauen, so oft hat sie in ihrem Leben schon mit diesen Materialien hantiert. Und sie braucht wirklich keine Bestätigung von irgend jemandem.

Oder die Frau im grünen Faltenrock. Vielleicht hatte mal jemand neben ihr gestanden, aber jetzt steht sie allein, und das ist mehr als plausibel. Ein Raster zeigt wo ihr Platz ist: in der Mitte.

Der Maler Antony Valerian hat diese Frauen in den Fotografien von August Sander entdeckt. Sie stammen aus Sanders „Menschen des 20. Jahrhunderts“, einem großen Archiv fotografischer Porträts aus allen Bereichen der Gesellschaft. Diese Frauen waren Bäuerinnen, die Frauen der Bauern.

Es gibt nichts, das Menschen lieber anschauen als Menschen. Schon Neugeborene, die nahezu gar nichts können, sind mit dieser einen Fähigkeit ausgestattet: In Gesichtern zu lesen. Das Entschlüsseln von Ausdruck ist für sie vom ersten Moment an lebenswichtig. Wir können von Anfang an nicht anders als hinzuschauen. Es ist dieser Impuls, der uns unser Leben lang verbindet – zu entschlüsseln, was wir in der oder dem Gegenüber sehen. Selbst wenn das Gesicht, das wir zu lesen versuchen, das eines gemalten Menschen ist. Oder: Erst recht dann.

Antony Valerian malt Menschen wie hinter einem transparenten Vorhang. Alles ist da, die Positur, das Gesicht, die Garderobe. Aber nichts gänzlich ausbuchstabiert. Wie in einem Traum, in den man nicht hineinzoomen darf, weil sich sonst der Hintergrund nach vorne schiebt und sich zwischen uns stellt. Bleibt nur, die Distanz zu wahren und mit dem weiterzumachen, was gewiss ist. Gewiss ist eine lange Tradition der Herrscherbildnisse. Kann es sein, dass wir es hier mit einer Ahnengalerie zu tun haben?

Ja, und zwar mit der Ahnengalerie der Porträtmalerei selbst. Seit der Antike ist sie das gängige Genre zur Repräsentation zumeist männlicher Macht. Museen, Schlösser und Sammlungen sind voll von diesen Männern. Wenn an der absoluten Spitze der Gesellschaft der reife Alleinherrscher steht – unabhängig, niemandem eine Erklärung schuldig, nach Belieben tyrannisch oder milde – dann ist an ihrem unteren Ende der Platz der alten, alleinstehenden Frau. Auch wenn sie über dieselben Attribute verfügt: unabhängig, niemandem eine Erklärung schuldig, nach Belieben tyrannisch oder milde. Alles, was seine Qualitäten sind, beweist in der Geschichte immer nur ihre Unwichtigkeit.

Antony Valerian scheint mit seinen Bildnissen diese ungerechte Grausamkeit aufzuheben. Er malt diese Frauen so, wie es sonst nie jemand tut. Er gibt ihnen das Recht, vollkommen undurchschaubar zu bleiben. Sie nehmen sich ihren Raum, und sie geben uns nichts von dem, was die Geschichte uns zu erwarten gelehrt hat: Hier sind keine Anmut, keine Beflissenheit oder Gelehrsamkeit zu erkennen. Ihre Rollen haben die Frauen auf den Bildern von Antony Valerian sich ganz alleine selbst gegeben, sie halten an ihnen fest, sie denken gar nicht daran, zu gefallen oder etwas zu ändern oder Platz zu machen. Sie sind Herrscher.

Alte Gesichter, sagt Antony Valerian, seien für ihn viel interessanter zu malen. Es passiert mehr, es ist mehr da. Wir wissen nichts über diese Frau in Gelb. Aber sie weiß etwas über uns.

Silke Hohmann, Berlin 2022

Valerians Garten

Anlässlich der Ausstellung ‚Ich zeigte ihnen, wie man ein Kreuz errichtet‘ von Antony Valerian

Marlon del Mestre

Seit zwei Stunden saß Valerian in seinem Garten. Der Garten war der eigentliche Grund gewesen warum er das Haus gekauft hatte. Er war wild und rau. Am Hang angelegt, stieg er hinter dem Haus etwa fünfzehn Meter weit empor, auf eine Höhe von etwa sechs Metern, wo er dann, durch einen Felsvorsprung begrenzt, auf einer Linie mit den Fenstern des obersten Stockwerks lag. Rosmarin, Lavendel und Agaven wuchsen in der staubigen Erde zwischen Sandsteingeröll und auf halber Höhe stand ein kleiner Lorbeerbaum. Darunter hatte er seine Katze begraben. Ein abgebrochenes Kreuz markierte die Stätte. Schulterhohe Mauern aus vermörtelten Findlingen fassten den Garten zu beiden Seiten ein. Am Fuß des Hanges, wo Valerian jetzt saß, gab es eine terrakotta-geflieste Terrasse. Valerian hatte nur einen einzigen alten Holzstuhl nach draußen gestellt, den er durch den Garten trug, wann immer er sich einen neuen Platz suchte. Die Tage in seinem Garten folgten dem Lauf von Valerian, nicht umgekehrt. Alles was dort zu sehen war, hatte er sich zu eigen gemacht. Und weil das so war, fand er, schauten auch seine Gäste im Grunde genommen auf ihn, wenn sie den Garten betrachteten. Und weil alle Fenster des Hauses auf den Garten gingen und keines ihn überragte, wusste er ihre Blicke sicher auf sich, und viel wichtiger: Sahen sie was er sah. Oder so hoffte er.

Im Winter, wenn es regnete, goss das Wasser den Hang herab und verwandelte die Terrasse in ein knöchelhohes Becken, aus dem es nur langsam durch ein kleines, mit einem gusseisernen Gitter verschlossenes, rundes Loch abfloss. Für Valerian war dieses kleine Loch in die Unterwelt der einzige Ausgang aus seinem Garten.

Antony Valerian born 1992 Hamburg, Germany

lives and works in Berlin and Vienna

Contact: mail@antonyvalerian.com